2022年10月28日,清华大学文科沙龙第22期“从生活到‘日常生活世界’”在教师发展中心举办。清华大学人文与社会科学高等研究所教授宋念申、清华大学社会学系副教授严飞、清华大学社会学系副教授杜月、清华大学写作与沟通中心讲师邓耿应邀参与讨论。本次活动采取线上直播形式,近14万名观众同步参与。

“日常生活世界”是什么?对严飞来说,那是他的田野,是他以朴素的在场者的身份进入、参与、观察和记录,再以社会学学者的身份展开分析的“附近”。在沙龙中,严飞分享了自己与附近个体的两个故事,邀请我们去走近日常生活里的具象的人,聆听他们的悲欢离合与喜怒哀乐,绘制一副有温情、有温度的日常生活图景。

图 | 沙龙现场(右一为严飞)

“她邀请我帮她写一封家书,我请她坐下来进行一场深度的生命史的口述”

我最近两三年里特别痴迷的一个研究方向,就是对身边具象的人进行一个深度的描绘。之所以有这样的一个兴趣,是因为我发现近些年来,我们习惯于关注一些宏大的叙事,去思考宏大的社会变迁和历史转型,却容易忽略宏大变迁之下每一个微小的个体,忽视他们的声音,他们的喜怒哀乐,他们对未来的期待,以及他们的期待无法满足时的挫折、焦虑、伤心和眼泪。我想,对于这些故事去进行具象的追踪和深描,可以给我们提供一些不一样的生活图景。

我对于具象个体的深描是从我的日常生活的附近开始的。在我们的日常生活中,就存在着很多若即若离、或近或远的社会纽带和网络联结。例如在读了杜月老师关于芝加哥洗衣工的研究以后,我就发现在我的附近,也存在着洗衣工。作为一个“北漂”,我在八年前来到北京后,在清华大学边上的小区里租了一间房,并且每周都会把我的衣服送到小区里一家小小的洗衣店,请老板为我清洗。在我的日常生活中,与这家洗衣店小老板类似的,还有楼下理发店的Tony老师,社区小卖部的小老板,菜市场的小商贩等等:他们作为普通的进城务工者,与我们有着非常不一样的生活经历,算是我们的“他者”;但他们实际上又离我们非常近,因为他们组成了我们的日常生活中非常重要的环节:如果没有了他们,也许我们就需要自己洗衣服,或者跑到很远的地方去理发。

久而久之,我也慢慢地和这位小老板建立起了一个非常深的纽带,但是这样的纽带的关系还是停留在:我是消费者,她是小老板,我每周会把我的衣服送去请她清洗,洗完后她会来收我一笔费用。读了杜月老师的研究以后,我才深刻意识到:这些在我们日常生活中出现的他者,也有可能成为我们很重要的一个关注的焦点,启发我们对于自身或这个社会的思考。之后,我便有意识地与他们进行深度的访谈。这样的访谈有一些是非正式的闲聊,是把之前琐碎的对话从几句寒暄拉长为半小时的聊天,也有一些是请他们与我面对面坐下来,放一支录音笔,去听他们讲述自己背后的生命故事。

听了她的讲述以后,我才知道她早在2004年就来到了五道口,最早在卖鸭脖,一年后在小姐妹的介绍下进入了开洗衣店这个行当,自己租了一间一楼的大开间,把前端改造为一个小洗衣店,后端则作为自己的家。我问她,你会不会担心在愈发激烈的市场竞争之下,作为个体户开的一家小小的没有名字的洗衣店,拼不过周边越来越多的连锁洗衣店?小老板非常自信地说她完全不害怕竞争,因为她已经在这个社区里扎根了超过15年。一个很重要的例子就是,她的两个小朋友现在在清河上幼儿园,因此每天下午4点到6点,她就要离开洗衣店去接两个孩子放学。而在她不在店里的这一段时间,她也不会把洗衣店的门关上,而是会允许任何想要洗衣服的人直接把衣服送进店里,想要取衣服的人也可以直接进来把衣服取走,只要发一条微信留言就行。换句话说,这是一家基于社区邻里网络联结建立起来小店,在邻里之间积攒了一定的社会信任。小朋友回到家吃完饭之后,小老板又会在7点左右,骑着电瓶车带着两个小朋友挨家挨户地去送衣服,并在送衣服的过程中继续加深这种邻里纽带。比如说我接到衣服,必然会和两个小朋友聊聊天,给他们一些糖吃,再聊聊有的没的,于是慢慢地,这些社交的纽带和情感的联结就会越来越深。

上礼拜她又来找我,说:严老师,我的孩子的老师要求我们给孩子写一封家书,但我不知道怎么写,你可不可以帮我写一封。我接下这个任务以后,就继续和她聊天,尝试融入她的情境,同时在网上搜索家书应该怎么写,因为我害怕作为大学老师的我会用一些过于书面化的甚至生僻的表达,会让孩子老师觉得这不像是她写的。帮她写完六百字的家书之后,她跟我说:严老师你写的特别好,我特别感动。我想,我之所以能帮她写这样的一封家书,就是因为我已经进入到了她的日常生活,并且在过去的很长一段时间里慢慢地见证着、陪伴着她的两个孩子的成长,看着他们从在地上打滚,到看着《小猪佩奇》慢慢长大,也听着他们在微信里发的语音说,哎叔叔马上我们就来了等等。正是因为有了这种对他们的成长和生活身临其境的感觉,我去写这一封家书时才会有一种代入感。

这家洗衣店的小老板,尽管是我们日常生活中的他者,是与我有着十分不同的生活经历的人,但我觉得她就是我们日常生活中的每一个人,有着具象的形象、声音和故事。比起讨论遥远的世界发生的很多事情,我们也许更应该关注到这些经常出现在我们日常生活中的具象的人,关注到正在附近发生的这些小事,找回“消失的附近”。

而在关注这些故事并尝试描绘他们的经历的过程中,我的身份就不再是一个学者,而是作为一个朴素的在场者,去进入身边人的日常生活,去感受我与他们的日常生活网络的联结。在这些联结中,我可以带入社会科学的视角来进行多维的分析,但是在分析之前,我首先是作为一个朴素的在场者,与他们产生交集,和他们聊天,沉浸进他们的悲欢离合、喜怒哀乐之中。

图 | 严飞在沙龙现场

“我问他最近在读什么书,他说他特别喜欢加缪的《异乡人》”

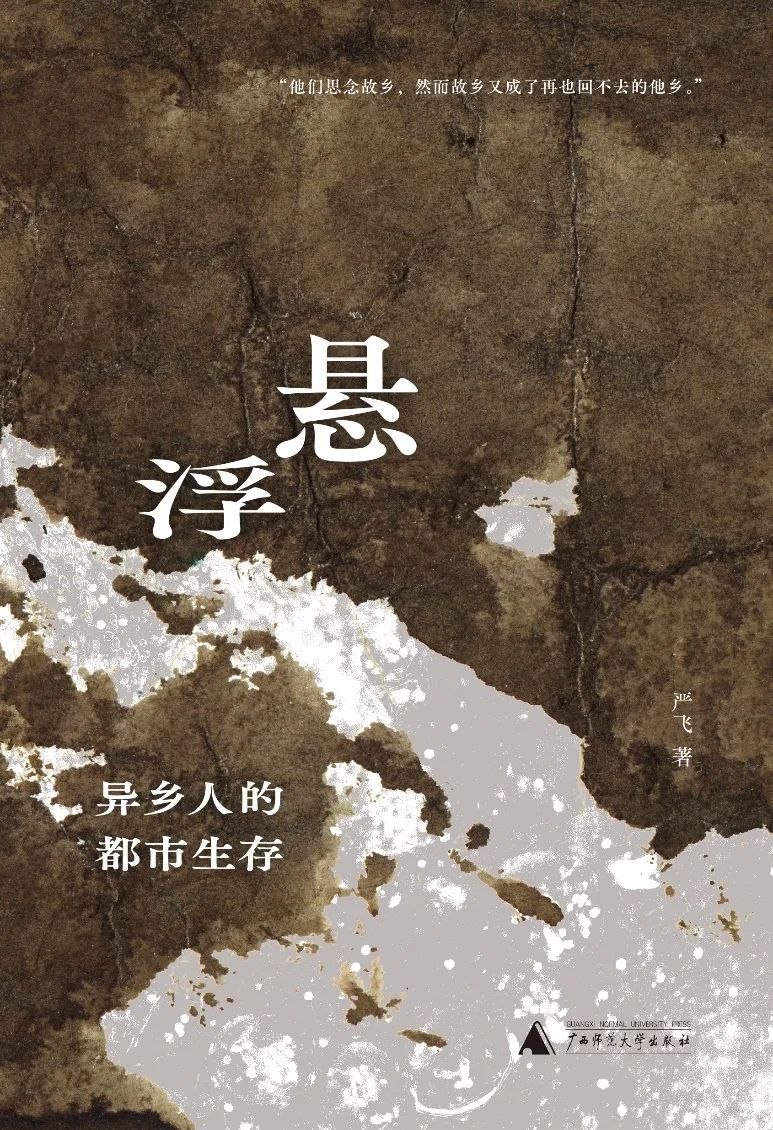

对于我们身处的生活世界,有时我们喜欢用一个宏大的理论去尝试包裹,有时我们又会觉得日常中发生的事情好像太过于琐碎和平淡,以至于熟视无睹。但这种熟视无睹,会使我们失去一些聆听动人的故事的机会。我自己特别喜欢在日常生活中去聆听和记录这些故事,所以在我刚刚出版的新书《悬浮:异乡人的都市生存》中,我记录了八个异乡人的真实而动人的故事,他们都生活在我的身边和附近,都是与我具有诸多联系的一些普通的陌生人。这里我想分享一个书中记录的一个特别小的,但是特别打动人心的故事。

图 | 严飞新书《悬浮:异乡人的都市生存》

2019年的时候,我作为青年老师有幸分到了位于校内的周转房,也请了工人来家里装修房子。一位安装门窗的工人师傅在完成工作之后,就来问我说:严老师,我能不能让我正在读高三的孩子来加你的微信,获得一些学习方法,为高考做准备。当时他的孩子军军17岁,在老家江西上学,他高考的模拟成绩只有365分,而满分是750分,那365分就意味着他几乎没有办法上大学。我们加了微信之后,军军就在微信里跟说,严老师我特别特别想改变自己的命运,改变家庭的命运,我不想再像父亲一样去成为一名装修的师傅。他的父亲和爷爷都是门窗安装的工人,而他不想再去安装门窗,而想成为一名大学生。但是在他所在的学校里,老师们其实也没有特别好的教学方法,只懂得让学生早上6:30来到教室,晚上10:30再走,而每天的这十四个小时里,大家就坐在教室里不停地学习,不停地刷题,一直到高考结束。军军自己也没有特别好的办法,所以我就不断地和他聊,希望可以给予他一些激励,让他通过高考,更好地去实现自己的人生理想。2020年7月高考成绩出来以后,他很开心地跟我说,严老师我考了500多分。我也非常开心,他也许真的可以实现自己上大学的梦想,去改变整个家庭的命运。

2021年的春天,我在北京见到了军军,带着他在清华校园里兜了一圈。他看着很多清华的学子们骑着自行车去上课,流露出非常羡慕的神色。他特别羡慕学生们骑车穿越二校门、骑过大草坪前的那种状态。那时我才知道他虽然高考考了500多分,但也没有去上大学,而是选择了和父亲一样的道路,成为了一名北漂的门窗安装师傅。我问他为什么,他说他作为留守儿童,成长过程中一直特别孤单和渴望父母的陪伴,所以在高考成绩出来以后,他很自然地想到要报考一所北京的大学,要离父母近一点。于是他就掏出了一副北京的地图,用皮尺去丈量哪所大学距离他父母在北京的住处最近。他父母居住在双桥的城中村的一个出租屋里,他量出来发现距离最近的大学就是中国传媒大学,距离双井只有一站地铁。所以他就毫不犹豫地用500多分的成绩去报了中国传媒大学,然后很自然地就落榜了。他也不想复读,就来到北京选择了他父亲的行当,成为了一名00后的门窗安装工人。

但他还是很喜欢读书的,于是我就问他,你最近在读什么书?他说他最近特别喜欢读的一本书是加缪的《异乡人》,尽管读了好几遍也不是特别读得懂,但他觉得自己特别能领会异乡人的状态,他觉得自己就是加缪笔下的异乡人。我的新书《悬浮:异乡人的都市生存》的书名也来自于他的故事,来自于加缪《异乡人》的所指。在很多的层面上,我们自己可能也是这个社会的异乡人。

军军的故事特别打动我,它也启发我去思考,作为学者进入到田野过程中时,到底能不能带入自我的情感?我想,社会学是允许我们进行情感的带入的。而且如果我们不去关注到我们日常生活世界中的许许多多的身边人,也许你就会错失一段又一段动人的、深度的故事,而这些故事就是我们从生活到日常生活世界的一个重要的连接点。

“当晚12点吃着这碗水饺的时候,我就情不自禁地想起外婆”

在我的老家南京的三牌楼大街上,有一家卖水饺的街边小店铺叫毛家水饺。我上中学时,经常没事就会去那边吃一碗水饺或者馄饨。今年暑假我回老家,和朋友相约着一起半夜12点再去这家临街的小店铺吃一碗水饺,结果去了以后发现小店里挤得人山人海,大家都排着队,想要吃一碗水饺,一份锅贴,或者一碗小馄饨。

排完队之后坐下来吃着水饺,我就觉得自己吃的就不再是一碗水饺,而是一种带有很多个人情感的家乡回忆。我外婆的家就在离这家水饺店差不多一街之隔的地方,而我每天从中学放学以后都会经过这家水饺店回到外婆家去写作业,写完作业了外婆就会带着我去吃街边的水饺和馄饨。外婆在去年突然逝世了,而她在走之前的一个月,还带着我到楼下吃了一碗面。在当晚12点吃着这碗水饺的时候,我就情不自禁地想起外婆。这个场景马上从我头脑中涌现出来,而且这种涌现不是我作为学者刻意地进入到场所之中进行观察,而是我本已深深地嵌入到了这个场景中,已经和这个场景产生了千丝万缕的互动和情感联结。在这种日常生活经验的基础上,我们再尝试通过社会学的框架和理论去阐释的时候,也许就会看到不一样的图景。

在我们讨论今日的城市更新改造时,如果我们只是看到外在的空间的改变,而忽视了空间里的每一个具体的人在日常生活空间中如何发声、如何记录、如何不断地延续记忆,那也许我们就只剩下了一个失去温度、失去温情的图景,也由此与日常生活“脱嵌”了。我们希望日常生活的图景是充满温度和温情的,我们是将自己以及附近的许多人嵌入其中的;而且不是作为一个专家或学者,而就是作为普通人,去参与、观察和记录日常生活世界。

我们的日常生活世界就是一个田野。如果我们带上田野的思路,去深切地关注到我们身边正在发生的点点滴滴的日常的、琐碎的小事,我们就可以看到每一个具象的人的生命历程,看到这些具象的人在我们的日常生活网络中的位置,去建立起更加亲切、自然而默契的情感联结。

图 | 合影

供稿 | 盛一诺